本文

太陽熱で湯を沸かす省エネ給湯器 中小企業初の省エネ大賞を受賞 ~エナテックス(株)

新たなる挑戦

いしかわ次世代産業創造ファンド(次世代ファンド)や国のプロジェクトを活用したり、知的財産権に関する取り組みなどを行い、成果を上げた企業を紹介します。

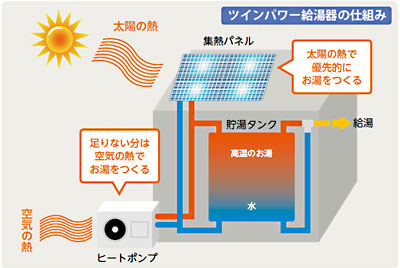

エナテックスが「いしかわ次世代産業創造ファンド(次世代ファンド)」の助成を受けて開発した「ツインパワー給湯器」。この製品が今年1月、一般財団法人省エネルギーセンターの省エネ大賞・資源エネルギー庁長官賞を受賞した。省エネ大賞の受賞は中小企業では初めての快挙だ。この製品の特色として、晴れた日には太陽熱で、雨や曇りの日にはヒートポンプで湯を沸かし、灯油やガス、電気などのエネルギーコストを大幅に削減できることが挙げられる。黒保(くろやす)勝郎社長は事業の新たな柱にと期待をかけている。

エネルギー使用量が80%低減した工場も

「太陽エネルギーと言えば、太陽光による発電ばかりに注目が集まりますが、エネルギーの変換効率で比べると、実は太陽熱の方が4倍以上も優れているんです」(黒保社長)

その優れた変換効率を生かして開発されたのがこのツインパワー給湯器だ。そして、開発の発端には「外国からエネルギー資源を買うとそれだけ国益が外国に出て行ってしまう。だが太陽熱を利用すればそうならずに済む。また、エンドユーザーの皆さんも電気・ガス料金を抑えられる。国益とエンドユーザーのためになる製品を作りたい」という黒保社長の思いがあった。

この製品は屋根の上に6平方メートルの大きさの集熱パネルを設置し、パネル内に張り巡らせた配管に水を通すことで最高80℃まで水温を高める。

また、バックアップ用としてヒートポンプ式給湯器を備えているので、雨や曇りの日でも、天候に左右されず利用することが可能だ。温水はタンクに貯めておき、必要に応じて使える。二酸化炭素を排出しないので、環境性能にも優れた製品で、特許も取得済みだ。

電気代や燃料代を節約できる上、国の補助制度を利用すれば、初期投資を抑えることができることもあり、発売から約2年間で約50件の導入実績を積み上げてきた。

温水を頻繁に使う病院や福祉施設、飲食店などで導入されているほか、西日本高速道路(株)(大阪府)ではサービスエリア改修時の標準仕様製品として採用されており、温水はトイレのウォシュレットや洗面台で利用されている。

さらに、食品工場やクリーニング工場、金属部品工場など、蒸気を必要とするところでも導入が進んでいる。こちらでは、ツインパワー給湯器で60~80℃にした温水をボイラーで追い炊きして蒸気を作り出している。この方法なら、ボイラーだけで湯を沸かすよりも省エネになるということだ。

では、ツインパワー給湯器の導入によって、どれほどエネルギーコストを削減できるのだろうか。例えば、ある高齢者向け賃貸住宅では、入居者の風呂や厨房への給湯をこの製品に切り替えた結果、給湯にかかるコストが73%も節約できた。また、蒸気を部品の洗浄に使っていたある大手金属加工会社では、エネルギー使用量が80%も低減したということで、利用者からの満足度は高い。

水を直接温める新方式 光センサーで流量制御

太陽熱を使った給湯器は他社からも発売されているが、この製品にはいくつもの新機軸が盛り込まれ、差別化が図られている。

例えば、集熱パネルによる給湯とヒートポンプによる給湯を天候によって自動的に切り替える機能がそのひとつだ。ボイラーと連動させた場合も、ツインパワー給湯器とボイラーをどのように使い分ければ、最も省エネ効果が上がるかを自動的に制御しながら運転することができる。

配管に通した水を太陽熱で直接温める仕組みも大きな特徴だ。他社製品は冬場の凍結を防ぐため、配管内には不凍液を通し、太陽熱で温めた不凍液でタンク内の水の温度を上げるのだが、この製品では効率よく温水を作るために直接水を加熱する。

もちろん凍結対策は万全で、外気温が3℃を下回ると、集熱パネルや配管内の水を自動的に排水する仕組みになっている。

また、光センサーが日射量を測定し、水を集熱パネルに一度通すだけで高温になるよう流量を自動制御する。つまり、日差しが強い時はどんどん水を通し、弱いときは減らすことで、常に高温の湯を作り出すのだ。

高温の湯を朝からすぐに使える点もメリットだ。というのも、従来の製品はタンク内の水を下から温めて対流させ、タンク全体の温度を緩やかに上昇させるため、高温になるには時間がかかるのに対し、この製品では、太陽熱で温めた高温の湯をタンク内の上部に貯め、上部から給湯するからだ。

特殊塗料で集熱効率アップ 生産用設備も自作

開発に当たって黒保社長が「最も苦心した」と話すのが、温水を作り出すための集熱パネルだ。

開発に当たって黒保社長が「最も苦心した」と話すのが、温水を作り出すための集熱パネルだ。

集熱パネルは強化ガラスとアルミ板を重ね、その下に銅管を張り巡らせた構造になっている。集熱効率を上げるため、アルミ板には特殊コーティングを塗布した。1本の長い管を曲げて作った銅管はアルミ板の熱が直接伝わるよう、アルミ板の溝にはめ込んで、圧着、固定してある。溶接したり、ネジ止めしたりしなかったのは、錆や腐食を極力防ぐためだ。

「つなぎ目のない銅管を曲げる加工機やアルミ板と銅管を圧着させるプレス機はどこにもなく、自分たちで試行錯誤しながら作りました。開発には次世代ファンドの補助金が大きな助けになりました」(黒保社長)

また、集熱パネルとヒートポンプを組み合わせて給湯を最適化する制御システムの構築も難題だった。この点についてはノウハウがなかったため、元大手電機メーカーの技術者で旧知の小泉尚夫社長が経営する(株)東洋ソーラーシステム研究所(神奈川県)の協力を仰いだ。

今後について黒保社長は、「まず事業者向けの販売量を伸ばしたい。大量生産が軌道に乗ればコストダウンできるので、一般住宅用にも展開したい」と青写真を描くほか、農業用暖房システムとしても研究を進める。

日本はエネルギー源のほとんどを海外に依存している上、燃料の調達コストは新興国による需要増によって高騰を続けている。温室効果ガスの排出量削減も一向に進まない。こうした問題の解決に寄与する製品だけに、ツインパワー給湯器へのニーズは、今後ますます高まりそうだ。

企業情報

| 企業名 | エナテックス 株式会社 |

|---|---|

| 創業・設立 | 創業 昭和56年9月 |

| 事業内容 | 太陽熱利用給湯システム、屋根融雪システムの製造・販売、JR向けポイント融雪・踏切融雪の設計・施工、ロードヒーティングシステムの設計・施工など |

関連情報

| 関連URL | 関連URLを開く |

|---|---|

| 備考 | 情報誌「ISICO」vol.82より抜粋 |

| 添付ファイル | |

| 掲載号 | vol.82 |