本文

古い下水管を修復する耐酸性ガラス繊維編み物を開発

トライアングル

県内では、産学官の連携によってニュービジネス創造を目指す動きが本格化しています。

ここでは、その実例に迫ります。

横には伸びるが縦に伸びにくい

北陸ファイバーグラスは昨年11月、老朽化した下水管の修復に用いられる耐酸性ガラス繊維編み物を開発した。

北陸ファイバーグラスは昨年11月、老朽化した下水管の修復に用いられる耐酸性ガラス繊維編み物を開発した。

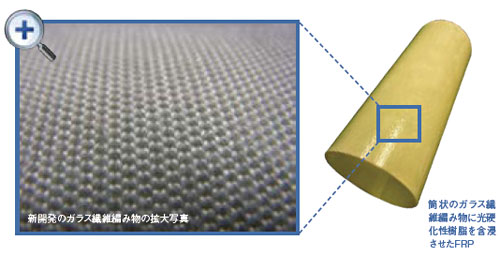

古くなった既設の下水管を修復、延命するにはさまざまな方法があるが、新開発の編み物が活躍するのはFRP(繊維強化プラスチック)内面補修工法である。この工法では光硬化性樹脂を含浸させた筒状の編み物をマンホールや公共桝から下水管の中に送り込み、空気で膨らませて管の内側に密着させた後、紫外線を照射し、硬化させる。

内部から補修するので、地面を掘り起こす必要がなく、市街地でも施工できる点がメリットだ。耐酸性ガラス繊維を使うのは、強度を高めると同時に下水管内で発生する硫化水素による損傷を防ぐためで、この修復によって、下水管の寿命をさらに50年も延ばすことが可能になる。

織物よりも伸縮性に優れる編み物は、曲がった下水管にもぴったりフィットするのが特徴だ。また、編み物は通常、縦にも横にも伸びやすいが、同社では横には伸びるが縦には伸びにくい特性を持たせることに成功した。北村雅之社長は「寸法が安定し、施工しやすくなるほか、配管が曲がった場所でもしわになりにくい」と話す。耐用年数を上げるため、編み物の組織を1cmまで厚くすることも可能だ。

横編み機を改良しコストダウン

横に伸びやすく、縦に伸びにくい編み物は従来、縦編み機でしか編み上げることができなかった。しかし、設備が高価な上、特殊なコーティングを施したガラス繊維を使わなければ途中で切れてしまうことから、製造コストが高くつくのがネックだった。

同社では加工コストの安い横編み機と汎用のガラス繊維を使って、コストダウンに挑戦。編み物に縦糸を追加できるように機械を改良することで、縦編み機で編んだものと同等の機能性を実現した。

今回の開発は、平成23年度いしかわ次世代産業創造ファンド(新技術・新製品研究開発)の助成事業として採択され、編み物製造についてはリベックス(小松市)、編み物組織の評価試験などについては岐阜大学工学部の仲井朝美教授の協力を得た。

一般的に下水管の耐用年数は30年から50年と言われ、今後、全国各地で老朽化した下水管の修復が急務となることは間違いない。それだけにビジネスチャンスは大きく、北村社長は販路拡大に向けて腕まくりする一方、より一層強度を高めるため、引き続き開発に注力する。

企業情報

| 企業名 | 北陸ファイバーグラス 株式会社 |

|---|---|

| 創業・設立 | 設立 昭和47年4月 |

| 事業内容 | ガラス繊維製品の製造、加工、販売 |

関連情報

| 関連URL | 関連URLを開く |

|---|---|

| 備考 | 情報誌「ISICO」vol.68より抜粋 |

| 添付ファイル | |

| 掲載号 | vol.68 |