本文

【巻頭特集】石川の日本酒、欧州で販路拡大へ 3カ国で開催した商談会が盛況 ~石川県酒造組合連合会

【巻頭特集】石川の日本酒、欧州で販路拡大へ 3カ国で開催した商談会が盛況

石川県酒造組合連合会ではISICOの「いしかわ中小企業チャレンジ支援ファンド」事業を活用し、県産日本酒の欧州での販路開拓に取り組んでいる。5月28日から6月7日にかけては、ISICOの理事長を務める谷本正憲知事をはじめ、同連合会のメンバー11社を含む総勢21社が欧州を訪問。イギリス、フランス、ドイツで商談会に臨み、アルコール度数をワイン並みに抑えた日本酒を各国のバイヤーやソムリエに売り込んだほか、フランスで日本酒コンクールを運営する「クラマスター」と連携協定を結んだ。国内需要が伸びない中、日本食ブームや日本と欧州連合(EU)の経済連携協定(EPA)発効を追い風に、いかに欧州への輸出を増やしていくのか。商談会での手応えや今後の取り組みなどについて、現地を訪れた同連合会幹部3氏の声を交えながら紹介する。

閉会までの3時間人の流れ途切れず

イギリスではロンドンにある「ソフィテル・ホテル」、フランスではパリにある「リッツ・パリ」といずれも有名5つ星ホテルで商談会を催し、合わせて300人近くのバイヤーやソムリエ、シェフらに県内15蔵が欧州向けに開発した日本酒を振る舞った。

イギリスではロンドンにある「ソフィテル・ホテル」、フランスではパリにある「リッツ・パリ」といずれも有名5つ星ホテルで商談会を催し、合わせて300人近くのバイヤーやソムリエ、シェフらに県内15蔵が欧州向けに開発した日本酒を振る舞った。

こうした商談会では、開始直後こそ大勢で賑わうが、時間を追うにつれて人影がまばらになることも少なくない。しかし今回は、どちらの会場も開会から閉会までの3時間、人波が途切れることはなく、閉会予定時刻を過ぎても試飲したり、酒造りについて質問したりする姿があちこちで見られた。

一方、ドイツでは趣向を変え、加賀市出身の向出真由子さんがフランクフルトで経営する日本酒バー「エポカ・サカバー」で食品輸入業者やレストラン関係者に県産日本酒の魅力をアピールした。

一方、ドイツでは趣向を変え、加賀市出身の向出真由子さんがフランクフルトで経営する日本酒バー「エポカ・サカバー」で食品輸入業者やレストラン関係者に県産日本酒の魅力をアピールした。

「どの都市でも、日本酒の味が高く評価されていると感じた。多くのソムリエらと情報交換し、着実に一歩前に進むことができた」。そう話すのは、県酒造組合連合会の吉田隆一会長(吉田酒造店社長)だ。中村太郎副会長(中村酒造社長)が「当社にはすでに約20の見積もり依頼が来ており、今後は以前から取引のある食品輸出会社と連携して商談を進める」と話すように、各蔵には多くのオファーが寄せられており、今後、取引条件など詳細を詰めていく予定だ。

ドイツ在住の販売代理人が取引に向けサポート

「客層が非常によかった。皆さん真剣で、本気で商談をしたい人が集まっている印象を受けた」。欧州での商談会をこう振り返るのは吉田会長だ。現地の有力なバイヤーなどが集まったのは、谷本知事自らがトップセールスを行ったことに加え、ISICOが昨年9月に開設した「欧州輸出チャレンジ支援ステーション」の海外セールスレップ(販売代理人)、西岡宏さんの存在も大きかった。

西岡さんはドイツ・デュッセルドルフ在住でチョーヤ梅酒のドイツ法人社長、日本貿易振興機構(JETRO)の海外コーディネーター(食品担当)などを歴任し、現在はジャパン・フーズ・インターナショナル取締役を務めている。商談会の開催にあたっては長年欧州で築いてきた人脈をフルに生かし、日本料理店や日本食を扱った経験のある輸入業者だけでなく、 現地資本の高級ホテル・レストラン、食品卸会社などを数多く集めたのだ。

現地資本の高級ホテル・レストラン、食品卸会社などを数多く集めたのだ。

また、西岡さんは商談会の終了後、県内の酒蔵の営業活動をサポートし、見積もりを依頼してきた現地企業と交渉したり、輸出に必要な手続きについてアドバイスしたりして、取引開始まできめ細かくフォローする。このため、商談会が単なる打ち上げ花火として終わることなく、実際の取引につながる確率が高くなるというわけだ。

クラマスターと連携協定来年1月、ソムリエが来県

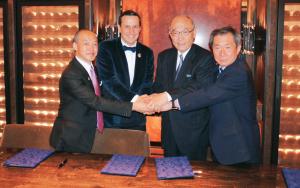

今回の欧州訪問には県産日本酒の販路開拓につながる目に見える大きな成果があった。それは県とISICO、県酒造組合連合会がフランスで日本酒コンクールを運営する「クラマスター」と交わした連携協定である。クラマスターは星付きのレストランやホテルに所属する一流ソムリエら約100人が審査員を務めるフランス唯一の日本酒コンクールで、2017年にスタートした。

今回の欧州訪問には県産日本酒の販路開拓につながる目に見える大きな成果があった。それは県とISICO、県酒造組合連合会がフランスで日本酒コンクールを運営する「クラマスター」と交わした連携協定である。クラマスターは星付きのレストランやホテルに所属する一流ソムリエら約100人が審査員を務めるフランス唯一の日本酒コンクールで、2017年にスタートした。

県酒造組合連合会では、5月27日にパリ市内で開かれた審査会の後、特別にブースを設けて、審査員らに県産の日本酒を試飲してもらう機会を得た。ブースでPR役を務めた同連合会の車多一成理事(車多酒造社長)は「食中酒としてのポテンシャルを高く評価してもらうことができた。欧州で日本酒と料理のマリアージュを広めていきたい」と笑顔を見せる。

県酒造組合連合会では、5月27日にパリ市内で開かれた審査会の後、特別にブースを設けて、審査員らに県産の日本酒を試飲してもらう機会を得た。ブースでPR役を務めた同連合会の車多一成理事(車多酒造社長)は「食中酒としてのポテンシャルを高く評価してもらうことができた。欧州で日本酒と料理のマリアージュを広めていきたい」と笑顔を見せる。

クラマスターでは来年1月、審査員を務める7人のソムリエが3泊4日の日程で石川県を訪れ、酒蔵を見学したり、酒造りについて研修を受けたりする予定となっている。8月にはその下見として、主宰者である宮川圭一郎代表が来県した。吉田会長は「将来的に大きな市場になる可能性を秘めたフランスのトップソムリエに石川の日本酒を理解し、発信してもらえるのは今後の販促に大きな意味を持つ。酒蔵にとってもフランスの消費者ニーズを知ることができる大きなチャンス」と期待する。

クラマスターでは来年1月、審査員を務める7人のソムリエが3泊4日の日程で石川県を訪れ、酒蔵を見学したり、酒造りについて研修を受けたりする予定となっている。8月にはその下見として、主宰者である宮川圭一郎代表が来県した。吉田会長は「将来的に大きな市場になる可能性を秘めたフランスのトップソムリエに石川の日本酒を理解し、発信してもらえるのは今後の販促に大きな意味を持つ。酒蔵にとってもフランスの消費者ニーズを知ることができる大きなチャンス」と期待する。

関税撤廃や日本食ブーム 販路拡大の追い風に

ところで、今回、県酒造組合連合会が欧州市場に照準を合わせた理由は大きく三つある。一つ目は、今年2月に日本とEUのEPAが発効し、これまで輸出時に日本酒にかかっていた関税が完全撤廃されたことだ。

二つ目は健康志向を背景にした世界的な日本食ブーム、「和食」の国連教育科学文化機関(ユネスコ)無形文化遺産登録、訪日外国人旅行客の増加などを背景に、日本食や日本酒への関心が高まっていることである。

三つ目は日本酒にとって欧州市場にはまだ拡販の余地が大きく残されている点だ。日本酒造組合中央会の発表によれば、2018年の日本酒の輸出量は約2,575万リットルで前年比10%増、輸出金額は約222億円で同19%増となり、2010年から9年連続で過去最高を更新した。とはいえ、欧州への2018年の輸出額は約13億円にとどまり、世界全体の約6%に過ぎない国別で輸出額トップのアメリカと比べて4分の1以下にとどまっており、中村副会長は「市場の大きさの割に日本酒の販売量は少なく、まだブルー・オーシャンの状態」と話す。

三つ目は日本酒にとって欧州市場にはまだ拡販の余地が大きく残されている点だ。日本酒造組合中央会の発表によれば、2018年の日本酒の輸出量は約2,575万リットルで前年比10%増、輸出金額は約222億円で同19%増となり、2010年から9年連続で過去最高を更新した。とはいえ、欧州への2018年の輸出額は約13億円にとどまり、世界全体の約6%に過ぎない国別で輸出額トップのアメリカと比べて4分の1以下にとどまっており、中村副会長は「市場の大きさの割に日本酒の販売量は少なく、まだブルー・オーシャンの状態」と話す。

北陸三県では2017年の輸出量が546キロリットルと約10年で4.5倍に伸びているが、県内で欧州市場に本格的に入り込んでいる蔵はない。

フランス料理の変化で日本酒にも出番

日本酒を拡販する際のハードルとなるのが、欧州で古くから根付くワイン文化だが、それもここに来て変わりつつあるようで、吉田会長は次のように話す。

「伝統的なフランス料理はバターや油をたっぷりと使った濃厚な味付けだ。しかし、近年、日本人シェフが現地でレストランをオープンするようになり、素材の味を生かしたり、出汁を活用したりと、日本食の調理法や味付けがフランス料理にも取り入れられるようになった。今ではそれがフランス人シェフにまで広がっている。すると酸味の強いワインだけでは食事に合わせることが難しくなり、日本酒に出番が回ってくる」。

また、車多理事は「全国的には甘口で、吟醸香のある華やかな日本酒が流行しているが、これでは食事に合わせづらい。その点、どっしりと落ち着いた旨味のある石川県産の日本酒は、和食にはもちろん、濃厚なソースにも負けず、合わせやすい」と分析する。

「フランス料理店に日本酒が採用されるようになれば、アメリカ市場とは違った可能性が出てくる」と話すのは中村副会長だ。アメリカは日本酒の最大の輸入国だが、そのほとんどは日本料理店で消費されている。一方、先述したフランス料理の変化に伴い、欧州では日本料理店にとどまらず、フランス料理店でも日本酒が飲まれる可能性があり、さらに家庭でも消費されるようになれば、市場規模が一気に膨らむというわけだ。

吉田会長は「今回の支援に応えて各蔵が輸出を増やすための活動に力を入れてほしい」と呼び掛け、中村副会長は「欧州市場には希望を感じている。長い目で継続的に取り組んでいきたい」と話す。車多理事は「今回は最高のサポートを受けられた。少ないパイの奪い合いとなる欧州市場には力が入っていなかったが、今回の商談会は仕切り直しのいいきっかけになった。2年で欧州への輸出を倍増させたい」と意気込む。

吉田会長は「今回の支援に応えて各蔵が輸出を増やすための活動に力を入れてほしい」と呼び掛け、中村副会長は「欧州市場には希望を感じている。長い目で継続的に取り組んでいきたい」と話す。車多理事は「今回は最高のサポートを受けられた。少ないパイの奪い合いとなる欧州市場には力が入っていなかったが、今回の商談会は仕切り直しのいいきっかけになった。2年で欧州への輸出を倍増させたい」と意気込む。

本格化する県産日本酒の欧州での市場の開拓が、今後どのように結実するのか。県酒造組合連合会のチャレンジに引き続き注目したい。

欧州ビジネス商談会向けの統一基準

1 アルコール度数をワイン並みの15度未満にする。

欧州の消費者が日本酒を楽しむ際、ワインと同じ感覚で飲み進められるように配慮。EU各国で販売時にかかる酒税を抑えるという目的も。

2 石川県で栽培された酒米を使う。

フランスにはブドウが育つ場所や気候、土壌といった環境の特徴を「テロワール」と呼び、これがワインに個性を与えると考えられており、地元産の原料に限定した方が、ワイン愛好者にも日本酒の個性を伝えやすいため。

3 醸造アルコールを添加しない純米酒とする。

醸造アルコールを添加すると国によっては酒税が上がってしまうため。

将来的には酒瓶を見ただけで石川県産の日本酒とイメージしてもらえるようにしたいとの思いから、県鳥であるイヌワシと石川県の形からデザインしたシンボルマークを貼付した。

将来的には酒瓶を見ただけで石川県産の日本酒とイメージしてもらえるようにしたいとの思いから、県鳥であるイヌワシと石川県の形からデザインしたシンボルマークを貼付した。

欧州ビジネス商談会に出展した酒造会社

- 株式会社吉田酒造店(白山市)

- 株式会社車多酒造(白山市)

- 株式会社小堀酒造店(白山市)

- 鹿野酒造株式会社(加賀市)

- 東酒造株式会社(小松市)

- 株式会社加越(小松市)

- 株式会社福光屋(金沢市)

- 中村酒造株式会社(金沢市)

- 株式会社白藤酒造店(輪島市)

- 宗玄酒造株式会社(珠洲市)

- 櫻田酒造株式会社(珠洲市)

欧州輸出チャレンジ支援ステーション

ISICOでは、県内中小企業・組合等が石川県の地域資源を活用した加工食品や工芸品等を欧州市場に輸出する際、販路開拓を支援しています。

支援内容

支援内容

- 貿易商社・納品先の開拓

- 展示会出展等の現地営業サポート

- 現地市場ニーズの調査

- 欧州向け商品開発・改良、輸出手続き等のアドバイス

支援可能エリア

支援可能エリア

EU加盟国およびスイス等の非加盟国

お問い合わせ・お申し込み

ISICO 地域産業国際化支援チーム/ TEL:076-267-5551 E-mail:kaigai@isico.or.jp

企業情報

| 企業名 | 石川県酒造組合連合会 |

|---|---|

| 創業・設立 | |

| 事業内容 | 石川 加賀・能登の地酒(日本酒)を蔵元情報などの紹介 |

関連情報

| 関連URL | 情報誌ISICO vol.107 |

|---|---|

| 備考 | 情報誌「ISICO」vol.107より抜粋 |

| 添付ファイル | |

| 掲載号 | vol.107 |