本文

圧倒的な人手不足の解消へ AI橋梁診断支援システムを開発・販売 ~(株)日本海コンサルタント

チャンスをつかみミライをひらく

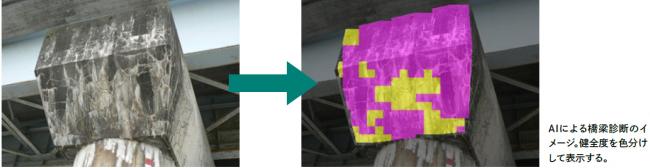

建設コンサルタントの日本海コンサルタントは、ISICOの「いしかわ次世代産業創造ファンド」を活用して、AIによる橋梁診断支援システム「Dr.Bridge(ドクターブリッジ)」を開発し、2020年6月にクラウドアプリケーションとしてリリースした。同システムを用いて診断した橋梁は、全国で約3,000件に上り、人手不足の解消と費用削減に大きな効果を発揮している。

写真と簡単な情報だけでAIが橋の劣化度を判定

日本海コンサルタントがBIPROGY(ビプロジー/旧・日本ユニシス)と共同開発したDr.Bridgeは、AIが橋梁の健全度と劣化要因を診断するクラウドアプリだ。

使い方はいたって簡単で、ウェブにアクセスして、橋梁の診断したい部分の写真について、塩害のある地域かどうかなどの環境情報と部材などの諸元情報を入力してアップロードすると、10秒程度で橋の健全度を5段階で評価し、その劣化要因も判定してくれる。さらには、この診断結果を国土交通省が定めた仕様の調書へ反映し、自動で出力する機能もある。

アップロードする写真の撮影は、ハイスペックカメラでなくてもスマホで十分で、撮影距離も0.5~3メートルまで柔軟に対応する。診断枚数は300枚/橋(基本プラン)まで利用することができ、小規模橋梁から大規模橋梁まで対応可能だ。

ミスなく、診断が安定 コストも大幅削減を実現

塩士圭介AI技術室担当室長によれば、Dr.Bridgeの診断精度は「人間の技術士やコンクリート診断士と同程度(※1)」のレベルにある。メリットは多く、以下の4つに集約できる。

まずは、画像内の劣化した箇所を見落とすなどのヒューマンエラーを回避できることだ。また、技術者による診断結果のばらつきを防げるので、点検品質の安定につながる。

作業のスピードも大幅にアップする。「従来なら点検で現場を回るのは1日に2、3カ所、調書の作成には1カ所に1日半かかっていた。それがDr.Bridgeでは1日に3、4カ所点検でき、調書もより短い時間で完成できるようになった」と橋梁技術部兼AI技術室の町口敦志担当グループ長は説明する。この結果、同社では橋梁の点検費用を従来比で最大35%削減できた。

5年に一度の点検義務化で人手不足が加速

同社が橋梁診断支援AIの開発に取り組む契機になったのが、2012年の「笹子トンネル天井板落下事故」に起因して、2014年に道路法施行規則が改正され、国内にあるすべての橋とトンネルに5年に一度の点検が義務付けられたことにある。

全国に存在する橋梁は約73万カ所と言われる。当時、すでに業界は人手不足だったが、「法改正によって、将来的に圧倒的な人手不足になることが確定し、何らかの対策を取らざるを得なくなった」と黒木康生社長は振り返る。

そんな折、注目を集めていたのが、ディープラーニング(※2)を導入してプロ棋士を次々と破っていた将棋AIだった。「ディープラーニングを用いれば、高精度な診断システムができる」(町口担当グループ長)と考え、2016年から開発に着手した。

システムの構築にあたり、AIの診断モデルおよびクラウドアプリの開発を同社とBIPROGYが協働して担った。とりわけ苦労したのが、AIの判断力の源である学習モデルの作成と診断精度の向上だったという。

学習モデルを作るため、学習元となる教師データとして約30万枚の橋梁画像を用意した。しかし、この30万枚でトレーニングした最初の学習モデルの診断精度は40%程度に過ぎなかった。

学習モデルを作るため、学習元となる教師データとして約30万枚の橋梁画像を用意した。しかし、この30万枚でトレーニングした最初の学習モデルの診断精度は40%程度に過ぎなかった。

AIが誤診した画像を訂正して再学習させ、健全度や劣化要因の分類を見直したりもしたが、60%を少し上回る精度しか出ず、実用レベルのAIの開発は難航した。

ブレイクスルーが起きたのは、開発を始めて1年がたった頃。「AIとはいえ画像だけで診断するのは無理がある」(町口担当グループ長)と考え、教師データにコンクリートのひび割れ幅も加えたところ、精度がいきなり10%も向上したのだ。

教師データに塩害や凍害が起こるか否かの地域情報、橋梁の部材情報を加えると精度はさらに向上し、最終的には健全度で84.4%、劣化分類で90.8%の診断精度を達成した。「研究・開発に多額の費用がかかるため、ISICOによる支援は大変助かった」と黒木社長は話す。

ちなみに、画像データと諸元データを組み合わせてのディープラーニングは独自の技術であり、2023年7月に特許を取得している。

金沢市は2,500万円削減 さいたま市や熊本市も採用

2020年6月にサービスインしたDr.Bridgeは、2023年5月時点で約1,400カ所の点検で利用され、さらに同年12月時点で約3,000カ所に用いられるなど、利用数が急増している。特に、いち早く採用した金沢市では、5年で約2,500万円のコスト削減を見込む(※3)など、大きな成果を挙げている。

一方で課題もはっきりしている。現在、Dr.Bridgeを採用する20自治体のうち16が県内で、県外での採用が進んでいないことだ。「自治体が新システムを採用する際は検証作業の実施や、既存システムとの連携があり、県外ではそこをサポートしきれていない」と事業推進本部の東誠司副本部長は説明する。

とはいえ、前向きな材料もある。さいたま市や熊本市といった政令指定都市が採用を決めたことだ。「周辺自治体に間違いなく好影響がある。全国展開の足がかりにしたい」と、黒木社長は県外での市場開拓を推し進める考えだ。

企業情報

| 企業名 | 株式会社 日本海コンサルタント |

|---|---|

| 創業・設立 | 設立 1976年6月 |

| 事業内容 | 建設分野に関わる調査・計画、設計のコンサルティング |

関連情報

| 関連URL | 情報誌ISICO vol.131 |

|---|---|

| 備考 | 情報誌「ISICO」vol.131より抜粋 |

| 添付ファイル | |

| 掲載号 | vol.131 |