本文

企業価値の向上を見据えた人材獲得と育成を

3時間でマスター! 中小企業のための人材マネジメントセミナー

ISICOは1月30日、人材マネジメントセミナーをオンライン開催し、県内企業の経営者や人事担当者ら約40人が参加しました。当日は『この1冊ですべてわかる~人材マネジメントの基本』(日本実業出版社)の著者で、HRインスティテュート代表取締役社長の三坂健氏が人材マネジメントのポイントについて解説しました。セミナーの内容をダイジェストで紹介します。

求められる組織は団結型から自律型へ

(株)HRインスティテュート 代表取締役社長

(株)HRインスティテュート 代表取締役社長

三坂 健氏

昭和の高度成長期から平成のバブル崩壊、経済成長が停滞した失われた30年、令和にかけて人材マネジメントに関わる変数は時代とともに多様化し、就業環境や価値観も大きく変わってきました。

例えば、トーマツイノベーション(現:ラーニングエージェンシー)が新入社員研修の受講者に実施したアンケートでは、「今の会社で働き続けたいか?」という問いに、「はい」と答えた人の割合が2015年から18年にかけて63.4%から53.8%に下がった一方、「そのうち転職したい」と答えた人は9.9%から16.7%に上がっており、わずかな期間で雇用意識が変化していることが分かります。

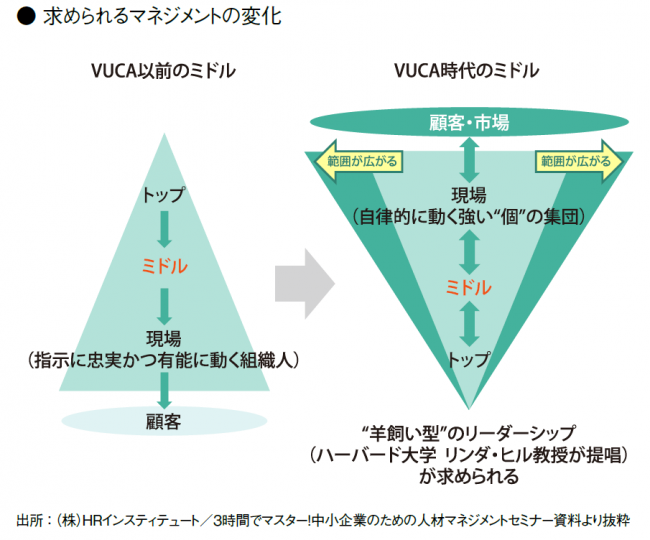

さらに、現代はVUCA(※1)の時代でもあります。VUCA以前の組織は、上司から部下への指示系統で成り立つヒエラルキー型です。現場には指示に忠実かつ有能な組織人が求められ、その人材マネジメントはそれほど難しくありませんでした。会社の重要な情報はマネジメント層が独占し、組織は団結を重んじました。

一方、VUCA時代の組織は、ルールを共通基盤とするホラクラシー型(※2)で、現場に求められるのは自律的に動く強い“個”の集団です。組織にとって重要なのは自律であり、そのため組織の中間管理職には、一歩下がって組織を見守る「羊飼い型のリーダーシップ」が求められるようになっています(下図参照)。

※1 VUCA

Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字をとった言葉で、目まぐるしく変化する予測困難な状況を意味する。

※2 ホラクラシー型

役職や階級のないフラットな組織体系のこと。

イメージを共有できればマネジメントも容易

多くの中小企業がこうした変化に対応できていないだけでなく、中小企業特有の問題を抱えています。例えば、「人の入れ替わりが少ないため配置換えや移動が難しく、属人化しやすい」「社長の指示中心で動く組織になりやすく、マネージャーが育ちにくい」「優秀な学生や中途社員の採用が困難」といったことが該当するでしょう。

これらの課題を克服するために、(1)採用以上に育成を重視(2)属人化させないコミュニケーション風土(3)急ではない持続的な成長(4)自律的に動ける組織体制という4点を念頭に、人材マネジメントの質を向上させ、相互作用的に改善していく必要があります。

企業の成長ステージによって、組織上の課題と対策、執行する人員は変化していきますが、どのステージにあっても、人材マネジメントの本質的な目的は企業価値の向上に他なりません。

無論、何によって企業価値の向上を感じるかはステークホルダーによって変わります。経営層なら社会的評価、社員なら魅力的な仕事、株主なら適正配分、取引先なら公正取引が該当するでしょう。

このように、取り組み内容やどこを向くかがバラバラだと、本質的な企業価値の向上を見失いがちになりますが、それを防ぐためにも「どんな会社でありたいか?」「どんなチームでありたいか?」「そのためにどんな人材であってほしいか?」のすり合わせが欠かせません。言い換えれば、イメージさせることで、人材を管理しやすくなるわけです。

人材獲得は理想とギャップを埋めるための手段

人材マネジメントは「人材の獲得」「人材の活用」「人材の退出」のサイクルからなり、このサイクルを繰り返すことで、企業は進化を遂げていきます。今日は「人材の獲得」「人材の活用」の2つを中心に説明します。

現在、「人材の獲得」に新たな潮流が生まれています。新卒採用は、一括採用から通年採用にシフトしつつあり、インターンからの採用も企業と人材がwinwinになりやすいことから一般化しています。中途採用はキャリア、年齢、国籍、雇用形態のすべてで多様化が進んでいます。

人材獲得は会社のあるべき姿と現状を比較し、そのギャップを埋めるために行うもので、基本的に2つの考え方に基づきます。1つは、中長期的な目的・目標を達成するための戦略的思考による採用、もう1つは現在抱えている問題を短期的に解決するための問題解決思考による採用です。

個人的にお勧めしたいのは、前者の戦略的思考による採用です。後者の問題解決思考による採用では既存リソースの分析だけで終わりますが、前者ではそれに加えて、目指すビジョンとその達成に向けた戦略も分析することになるからです。

人材獲得には、新卒採用や中途採用、再雇用、契約・派遣・業務委託、M&Aなどさまざまな選択肢があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。どの獲得方法を選ぶかは、企業のビジョンを明確にし、それに必要な人材を考えることで、おのずと定まってくるはずです。

対話を通じた人事評価がやる気と成長促す

「人材の活用」では、人事評価が重要な役割を果たします。目的は(1)処遇決定(2)目標達成(3)人材育成の3つがあり、これらの達成には人事評価の適切な運用が欠かせません。

適切な運用とは、行動評価と成果評価に分け、前者では行動事実を把握し、期待と役割を伝達するサイクル、後者では目標の設定、日々の観察・支援、評価、フィードバックのサイクルを、日常のコミュニケーションを通じて回すことを指します。

とりわけ目標達成に関しては、上司と部下が目線を合わせて目標を設定することが重要です。具体的には、SMARTの法則に従ったものが良いでしょう。SMARTとはSpecific(具体的で明確)、Measurable(測定可能)、Achievable(達成可能)、Related(上位目標と連動)、Time-bound(期限が明確)の頭文字です。

また、人材を伸ばすには事実に基づいたフィードバックとフィードフォワードの実践が重要です。フィードフォワードとは、相手の感情を受け止めた上で、その人が自分のゴールに意識を向けて行動できるように促す技術のことです。過去に焦点を当てたフィードバックとは違い、未来に目を向け、その未来に働きかけることでより多くの成果や幸せを生み出すという考え方です。

人材に関する悩みを唯一解決する方法は対話です。対話をすることで関係性の質向上につながります。関係性の質が上がると、結果の質も高まります。「聴く→訊く(質問する)→伝える」ということを徹底して行い、相手の価値観を知ることが重要です。対話をする際には、会議室で行うなど、心理的安全性を確保することも大事なポイントです。

さらに、この対話を通じて自分を理解してくれているという「受容性」、自分ならできるという「有能感」、自分で決めた「自己決定感」、それぞれを高めていくことが関係の質を向上させ、モチベーションの向上にもつながります。

企業情報

| 企業名 | 公益財団法人 石川県産業創出支援機構 |

|---|---|

| 創業・設立 | 設立 1999年4月1日 |

| 事業内容 | 新産業創出のための総合的支援、産学・産業間のコーディネート機関 |

関連情報

| 関連URL | 情報誌ISICO vol.134 |

|---|---|

| 備考 | 情報誌「ISICO」vol.134より抜粋 |

| 添付ファイル | |

| 掲載号 | vol.134 |