本文

門前・総持寺通り商店街に 人が集まる「おみやげ処えん」あり! おみやげ処えん

おみやげ処えん

能登を代表する観光名所・曹洞宗大本山總持寺祖院がある輪島市門前町。2021年は總持寺開祖700年にあたり、関連する行事が盛大に執り行われる予定でしたが、コロナ禍のため大幅に規模が縮小されました。總持寺の門前町にあたる総持寺通り商店街にとっても、多くの参拝者が訪れることを期待していただけに、この影響は少なくありません。そんな環境下にありながら、整骨院を営む傍ら空店舗を活用しておみやげ処「えん」を新たにオープンした谷遼典氏にお話を伺いました。

整骨院とおみやげ店の二足のわらじ

輪島市に生まれた谷氏は、高校時代バスケットボールの部活中にケガをし、整骨院のお世話になっていました。自分がケガをしたことで、そうした人たちに治療ができる仕事にやり甲斐を覚え、高校卒業と同時に京都の鍼灸大学にて4年間鍼灸を学びます。就職を考えていたところ柔道整復師の学部への編入を勧められ、2年生に編入し、そこで柔道整復師の資格も取得。卒業と同時に、金沢市内にある整骨院で2年半あまり勤務。その後門前に戻り、フランチャイズの整骨院の門前店としてドラッグストア内で半年余り営業し、平成29年4月に権利を買い取って独立。現在は、整骨院とおみやげ店の二足のわらじを履いています。整骨院を営む谷さんが、おみやげ店を出すことになった経緯を伺うと、「總持寺の開祖700年の年に向けて、一昨年あたりから商店街に観光客に喜んでもらえる店がないから、誰かやらないかという話がいつも話題に上っていたものの、誰も手を挙げる人がいない状況にしびれを切らし、じゃ自分がやりますと手を挙げました。」と苦笑します。

社長塾で縁ができた人たちの能登の商品にこだわる

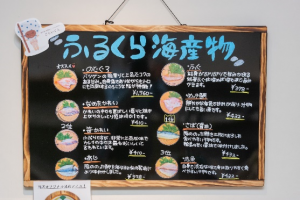

総持寺通り商店街には、全盛期50店あまりの店が軒を連ねていましたが、高齢化や後継者難などで現在は30店舗あまりに減少し、寂しい状況になっていることは否めません。なおかつ地元の人向けの衣料品店をはじめとした日用品の店がほとんどで、観光客をターゲットにした店がありませんでした。そこで谷氏は、おみやげ店なら売る商品さえ揃えれば特別な技術はいらないと考え、開店に向けて改装工事に取りかかりました。品揃えは、谷さんのご縁がある人たちから仕入れた60種類以上のバリエーション。どうやってこんなに多くの人脈を構築できたのか伺うと、「一番大きかったのは興能信用金庫さんが主催されている経営者のセミナー『社長塾』に参加させていただいたことで、能登で商売をされている多くの経営者と知り合うことができ、それが大きな財産となっています。開店にあたっての商品集めの面でも好意的に協力していただくことができ、知り合いの輪の広がりで、自分でも驚く品揃えになりました。」と顔をほころばせます。能登で作られている商品で、お土産になるちょっといい商品、もらった人が嬉しい商品に絞って選定したといいます。

お年寄りが食事を楽しめる商品を開発

これまで整骨院の仕事をしてきたこともあって、お客さんの多くがお年寄りのため、お年寄りがご飯を楽しみながら食べてもらえるご飯のお供を何か作りたいと思い立ちました。ご飯が進むもの、野菜を食べるためのドレッシングなどに力を入れ、自らレシピを考案してOEMでオリジナル商品を作ってもらっています。「何よりもお肉をもっと食べてもらいたいと思い、整骨院に来るお年寄りにお肉を食べない理由を尋ねたところ、脂っこいから食べないという意見が大半。中には硬いという意見もありましたが、安価なお肉が硬いのはどうしようもないため、それなら食べやすい料理を提案しようと考えました。豚肉を薄くスライスし、しゃぶしゃぶにしてさっぱりとさせ、ほんのりと輪島の揚げ浜塩田の塩を効かせたドレッシングで食べることを提案しています。」と嬉しそうに語りました。さらに、能登に伝わるいしるを活用したドレッシングも商品化しています。

輪島塗の箸を使った円のオブジェがお出迎え

総持寺通り商店街に座るところが無かったことから、店舗改装時に観光客が休憩できるイートインスペースを設け、当店で何も購入しなくても食べ物や飲み物の持ち込み自由な休憩の場を提供することにしました。飲食店ではないため、お客様がセルフサービスでコーヒーを淹れて飲むこともできます。お店に入って真っ先に目に飛び込んでくるのは、正面の壁面に鎮座する円形の大きなオブジェ。近づいてよく見ると、なんと輪島塗の箸を何重にも重ねて繋ぎ、店名の「えん」にも通じる大きな円を創り上げています。これは、設計士の友人に金沢美大を卒業したデザイナーがいたことから、限られた予算の範囲内で何か店のシンボルになるオブジェの制作を依頼したところ、そのデザイナーが、輪島と言えば輪島塗、手頃な価格なのは箸、店名の「えん」等々から発想したもので、商品として販売できないB級品の箸を安価で分けてもらい、2日あまりで仕上げたそうです。観光客からすると輪島塗の箸で作られた輪のオブジェとして、説得力、インパクト、ストーリーが感じられ、なおかつ店名の「えん」にも通じる傑作です。

人気商品はドレッシング、塩せんべい

能登で作られている商品約60種の中で、現在の人気商品はオリジナルドレッシング、塩せんべい、スギヨのドレッシングとのことです。コロナ禍で来店客が限られているため、売上はまだまだ少なく、家賃と人件費を出してトントンの状況。總持寺の開祖700年祭が規模を縮小して9月に開催され、門前を訪れた人は当初の予想より大幅に少なくなったものの、谷さん曰く、「3月に店をオープンして10月までの間では、やはり700年祭が行われた9月は賑わいがあり、売上もこの間が一番良かった。」と顔をほころせます。9月中は商店街のはずれに整備された駐車場から總持寺まで、電動カートによる無料送迎や、北國VISAデビットカードを利用したお客さんに5%還元するキャンペーンも同時開催されました。

観光客と地元の人、双方に来てもらえる店に転換

お土産品は、購入した人が帰ってから近所の人や職場の人に配ることを想定しており、最低でも1人が同じ商品を数個は購入するだろうとの目論見で商品の品揃えをしています。ところが、コロナ禍が続いていることで、観光客よりも近所の人がたまに日々の食卓で必要なものを購入する比率が高く、1つだけ買ってもらっても採算が取れないのが現状です。そのため、観光客の入り込みが途絶える冬期間は店を休業し、来春の再開に向け、品揃えや店舗のイートインスペースを有効に活用する方策を検討しています。總持寺祖院というランドマークがあるとはいえ、コロナ禍前でも年間拝観者は5万人程度と限られており、朝市や千枚田に50~60万人訪れることを思うと、それだけに頼れるほどの集客力がないのが現実です。そのため、当初の観光客をターゲットにした品揃えを、半分程度は地元の人向けの商品に置き換えていく考えで、既に刺身や惣菜などを置き、地元のお客さんで賑わっています。

情報発信とえんの充実が最優先課題

総持寺通り商店街に限ったことではなく、全国各地の商店街がシャッター通りになりつつありますが、「厳しいから店を閉める、時代と共に廃れても仕方ないといった後ろ向きの発想だけは避けたい。」と谷氏は力を込めます。つまり、知恵の勝負です。その意味では、谷氏のように仕入れる商品、能登へのこだわり、人の輪のつながりをSNSで積極的に発信していくと同時に、自前のホームページを開設することも課題の一つ。意志を持った商いをしている店には必ずファン客がつくわけで、総持寺通り商店街に40代の後継者が数人いると伺い、まずはその店主たちが他にないこだわりの商いに舵を切ることで、時間はかかるかもしれないが、気が付くとファン客が付いている商店街に生まれ変わっていくのではないでしょうか。谷氏自身も、整骨院とお土産屋の2店舗を経営することによる家賃や人件費、光熱費の見直しを検討中です。例えば、店舗奥のイートインスペースにベッド2台程度は並べられることから、このスペースを改装して整骨院にすることで、家賃・光熱費・人件費を大幅に削減できます。自らも一箇所に常駐し、商品に対する思い入れや作り手のストーリーを来店客に説明することで、販促面の充実化も図ることができます。そのことも含め、冬期間の休業期間を次なる新たなスタートに向けてのブラッシュアップに費やす決意です。こうした個性ある店が、1店、2店と増えていくことで、総持寺通り商店街にかつての賑わいが戻ってくることを願わずにはいられません。

店舗情報

谷 遼典氏

| 店名 | おみやげ処えん |

|---|---|

| 代表 | 谷 遼典 |

| 住所 | 輪島市門前町走出6-38-1 |

| お問合せ | 0768-42-3011 |